「管理栄養士キリさんのMAME知識」

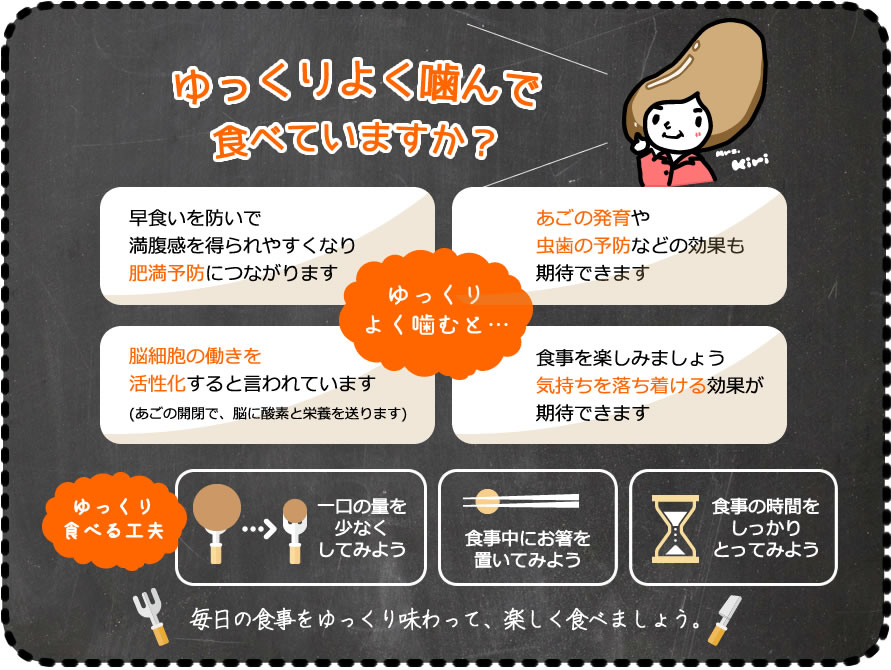

ゆっくり良く噛んで食べてますか?

ゆっくり良く噛んで食べてますか?

みなさんは食事中よく噛んで食べることを意識していますか?

良く噛んで食べると、

●早食いを防いで満腹感を得られやすくなり、肥満予防につながります

●あごの発育や虫歯の予防などの効果も期待できます

●脳細胞の働きを活性化すると言われています(あごを開けたり、閉じたりする事で、脳に酸素と栄養を送り活性化します。)

●気持ちを落ち着ける効果が期待できます。食事を楽しみましょう

ゆっくり食べる工夫

ゆっくりよく噛んで食べるための工夫をしてみましょう。

○一口の量を少なくしてみましょう。

○食事の途中で、お箸を置きましょう。

○食事の時間をしっかりとる工夫をしてみましょう。

毎日の食事をゆっくり味わって、楽しく食べましょう。

発酵食品のお話です

発酵食品って?

食材を微生物の作用によって加工して製造した物です。

納豆・漬物・鰹節など、主に保存を目的として作られた食品。醤油や味噌、お酢などの調味料。日本酒、ワイン、ビールなどの酒類。

他にもパン、チーズ、ヨーグルト、キムチ、ピクルスなど様々な発酵食品があります。味噌、醤油、甘酒などの発酵食品は消化吸収がよく、腸内環境を整え、免疫力を高める作用があるとして、改めて注目されています。

発酵食品の登場

世界で初めて発酵食品が作られたのは紀元前5000年頃で、牛乳から偶然にヨーグルトが出来たのが始まりと言われています。

日本における発酵食品の最も古い記録は、奈良時代の瓜の塩漬けですが、縄文時代や弥生時代には、すでに発酵食品は存在していたと考えられているそうです。

発酵の仕組み

発酵とは、微生物の働きによって物質が変化して、人間にとって有益に作用することを言います。食材に付いた微生物が自らの持つ酵素によって、デンプン質や蛋白質を分解し、アミノ酸や糖分など様々な物質を新しく作り出します。元の食材になかった味わいや豊かな香りを生み出し、栄養成分豊富な発酵食品へ変化します。

微生物の活動の結果が人体に有益ならば「発酵」。有害ならば「腐敗」と区別されています。

発酵食品のメリット

①保存性がアップします。発酵に関わる微生物が腐敗の原因になる雑菌の繁殖を防いでくれます。

②消化吸収が良くなります。発酵により消化しやすい状態になり、唾液の分泌も促され、消化吸収促進になります。

③栄養価がアップします。原料にはなかった栄養素が発酵のプロセスを経ると、栄養価が上がるものが多いようです。

④旨味成分がアップします。蛋白質がアミノ酸に分解されることで、発酵食品独特の旨味やコクが出ます。

⑤腸内環境を整える善玉菌が増えるので腸内環境の改善が期待できます。

発酵食品はさまざまな メリットがあることがわかりました。発酵食品の効果を得るためのポイントは一度にたくさん食べ るのではなく、毎日の食事に取り入れると良いですね!

「はっ(8)こう(5)」と読む語呂合わせから、8月5日は「発酵の日」です。

11月5日は、「ごまの日」です

11月5日は、「ごまの日」です!

11と5で「いい(11)ご(5)ま」と読む語呂合わせで、11月5日は、「ごまの日」です。 脂質、タンパク質、ビタミン、ミネラル、食物繊維などが豊富で栄養価が高く、健康に良いごまを摂取してもらうことを目的に2017年に制定されました。

生活になじんだごま

ごま(学名:sesamum indicum L.)はゴマ科ゴマ属の一年草。原産地は熱帯アフリカです。数千年前に世界に広がっていきました。

日本には中国から伝えられたとされ、奈良時代にはすでに重要な作物として栽培され、ごまを圧搾しごま油を作り食用油として調理したり、燈油として用いていたようです。江戸時代には現代でも親しまれている南部胡麻煎餅やごま和え、ごま豆腐、などが誕生したそうです。ごまは外皮が固いので、煎って炒りごまや、すってすりごまにしたり、ペースト・練りごまとして食べると、香りも引き立ち、栄養素の吸収がよくなります。

必要な栄養がぎゅっとつまっています。

種皮の色によって黒ごま、白ごま、金ごまに分けられていますが、栄養成分に大きな違いはありません。

ごまには、脂質・たんぱく質・炭水化物・ビタミン・ミネラル・食物繊維と、私たちのからだに必要な栄養素がぎゅっとつまっています。ただし、ごまには脂質が多く含まれているため、適量は、1日大さじ1杯 から、多くても大さじ2杯を目安にすると良いでしょう。

柿のお話

10月26日は「柿の日」です!

「柿食えば鐘が鳴るなり法隆寺」

これは、明治時代初期の俳人・正岡子規が、奈良県の法隆寺を訪れた際に詠んだ句です。そしてこの柿の句が詠まれたのが、10月26日でした。

またこの時期は、様々な種類の柿が真っ赤に熟す季節でもあります。こういった理由から、全国果樹研究連合会のカキ部会によって「柿の日」と制定されたそうです。

古い栽培暦を持つ世界に誇れる果実

日本の秋の代表的な果物である柿は、古い栽培暦を持つ世界に誇れる果実です。日本語のカキということばがそのまま学名にもなるほど日本らしい果物です。

柿は実を食べるだけでなく、皮を漬物に利用したり、ヘタや種は漢方薬に、葉は寿司やお茶に、柿渋は染料として使われるなど、日本人の生活に深く関わってきました。

栄養価の高い果物

日本における柿の歴史は古く、縄文時代や弥生時代の遺跡から柿の種の化石が発掘されています。奈良時代には日本の各所に柿が流通していたとされ、当時は祭祀に使われたり、冬場の大事な糖分補給源として食されていたとのこと。

今と違い、甘いものがほとんどない時代です。また、柿はビタミンCが豊富で、タンニン、ビタミンK・B1・B2、カロテンなど多くの成分を含む栄養価の高い果物です。

しかし、食べすぎには注意しましょう。

柿が赤くなると医者は青くなる?!

柿を食べると風邪をひかなくなり、医者にかかる人が少なくなるという由来から「柿が赤くなると医者は青くなる」ということわざがあるほど、栄養価がとても高い果物で、昔の人にとって柿は貴重な食べ物であったようです。

野菜のお話

1日に350g 「厚生労働省摂取目標」

350gの野菜はおおよそ両手のひらにのる量と考えましょう。そして、 緑黄色野菜120gとその他の野菜230gを摂るのが目安です。

食べる工夫を

お味噌汁に野菜を入れて具たくさんにしたり、食パンだけ食べるのではなく、野菜をのせてオープンサンドにしたりすると、少しずつ増やすことができます。また、加熱すると野菜のかさを減らすことができたっぷり食べることができます。

野菜の魅力

味わい・香り・彩り・食感・豊富な種類など、野菜の楽しみはたくさんあります。

- 〇野菜のもつビタミンやミネラル:たんぱく質や炭水化物など体を作り、エネルギー源になる食材がうまく働くためにパワーを発揮します。

- 〇食物繊維:お腹の調子を整え、血糖の上昇を緩やかにし、便秘予防にもつながります。

- 〇野菜の噛み応え:よく噛むことが必要となります。

食事は野菜だけではなく、主食+主菜+副菜を組み合わせて食べることにより、必要な栄養素をまんべんなく摂ることができます。

ジャムのお話し

現在、一般にジャム類は

①ジャム・

②マーマレード・

③ゼリー の3種類に分けられています。

ジャムの定義や規格

ジャムはもともとは砂糖漬けの保存食です。

果物に砂糖を加え加熱濃縮し、ゼリー状に固めた食品で、果物に含まれるペクチンが糖と酸に反応し、ゼリー状に固まる性質を利用して作られています。

ジャムの来歴

ジャム加工は、一時的に大量に採れる果物を、よりおいしく食べたり保存したりする方法として発展してきました。

ジャムの歴史は実はとても古く、1万年~1万50000年以上前の旧石器時代後期にジャムが作られていた様子がスペインの遺跡から発見されています。人間がミツバチの巣から蜜を集めている壁画や果実を土器で煮た跡などが見つかっており、これがジャム作りの起源といわれています。

日本で初めてジャムをつくったのは、明治10年、東京の勧農局(現:農林水産省の一部)で、そのいちごジャムを試売したそうです。

果物に限らず野菜のジャムなども作られていたり、甘さが控えめのものや、果物の形が残っているものなどがあり、毎日の食卓が華やかになります。色んなジャムを楽しみたいですね。

喜右衛門の有機ジャムのご紹介>>

こんにゃくのお話し

こんにゃくは煮物やさしみ、おでんの具など、日頃の生活でも親しみやすい食材ですが、どんな材料からどんなふうに作られているかはあまりよく知られていません。

今回はこんにゃくの材料やたべるとこんなにいいことが!という効果をご紹介したいとおもいます!

こんにゃくのルーツ

こんにゃくは「こんにゃく芋」というサトイモ科の植物の球茎から作られる 加工食品です。

こんにゃく芋の原産はインドシナ半島といわれ、現地では芋の形状から「象の足」という異名があるそうです。

こんにゃく芋について

こんにゃく芋はタネイモから増やします。

- 【1年目春】タネイモを植えると新イモができ、そこから地下茎が伸び

- 【1年目秋】生子(きご)ができます。この生子を一度収穫し

- 【2年目春】再植付けをしたもの…1年生、

- 【2年目秋】↑これを秋に収穫したもの…2年生、

- 【3年目春】↑これを春に植えて

- 【3年目秋】↑これを収穫したもの…3年生と呼びます。

こんにゃく芋の種類について

日本には、古くから栽培されている「在来種」「備中種」という種類がありましたが、これらはそれぞれが似た性質を持っていたため、掛け合せて品種改良することが難しく、大正時代に中国から「支那種」という種類を輸入することで、より栽培しやすい品種を作ることに成功したそうです。

こんにゃく芋の栽培について

こんにゃく芋は葉に傷がつくだけでも病気になってしまうほどデリケートな植物のため、強い日光や、干ばつ、水はけのわるい場所ではうまく育ちません。

それまでは長年の経験と運まかせだったため、「運玉」とも呼ばれるほど栽培者 泣かせの作物だったそうです。

こんにゃくの成分

こんにゃくは食物繊維が豊富です。こんにゃくは、昔から「おなかの砂おろし」や「胃のほうき」などといわれてきました。

これは食物繊維の豊富なこんにゃくを食べることで、腸の動きを良くして、体内の有害なものを早く外に排出する効果があるということで、便秘にも効果的です。

こんにゃくは栄養のバランスを良くするためにも、他の食品と組み合わせて適量食べましょう。

みその日があります!

30日が「みそか=三十」の語呂合わせで、全国味噌工業協同組合連合会が1982年9月に定めています。

このような食の記念日にその食に興味を持ち、その食をより身近に取り入れるきっかけにしていただきたいと思います。

日本人の生活に根ざした味噌

みその歴史は古く、およそ1300年ほど前から調味料として使われたとされ、私達の食を支えてきました。 みそと言えば、毎日みそ汁にして食しておられる方が少なくないでしょう。 しかし、 みそ汁というと、食塩量が気になる方も多いかもしれません。 でも、具たくさんにすることで、具の野菜やキノコなどの働きで過剰な食塩は外へ排泄する力も高まります。 また、このように「具たくさんみそ汁」はよく噛むことにつながります。

「具たくさんみそ汁」

「具たくさんみそ汁」はよく噛むことにつながり、よく噛んでゆっくり食べることは、下記のような様々なメリットがあります。

- ★よく噛んで食べることは、脳の血液量を増加させて脳細胞の活動が活発になり、認知症の予防につながります。

- ★噛む回数を増やすことによって、唾液の分泌もよくなります。

- ★よく噛んでゆっくり食べると満腹感が得られやすくなり、食べ過ぎの防止につながります。

そのため、食事は20分以上、時間をかけることが理想的です。 さらに、唾液に含まれる消化酵素の働きによって食べものの消化吸収が良くなります。

食事のバランス

- ★主食(ごはん・パン・麺などの主に炭水化物)

- ★主菜(肉・魚・卵・大豆・大豆製品などの主にたんぱく質・脂質)

- ★副菜(野菜などの主にビタミン・ミネラル)

- ★もう一品(汁物、乳製品、果物など)と器が揃っている様子が目に浮かびますね。

また、丼や一品ものでも、主食・主菜・副菜・もう一品(汁物、乳製品、果物など)と器を揃えると、バランスが整います。

「きな粉」って?何の粉なのでしょう?

加熱により香ばしい香りが生まれ、粉にすることで消化が良くなり、栄養豊富な食材として人気があります。

「きな粉」には大豆の栄養が丸ごと含まれていて、大豆イソフラボン・オリゴ糖・食物繊維・大豆たんぱく質などが豊富です。 その他、ビタミンB1・B2などのビタミン類や、カルシウム・鉄などのミネラルも含まれています。

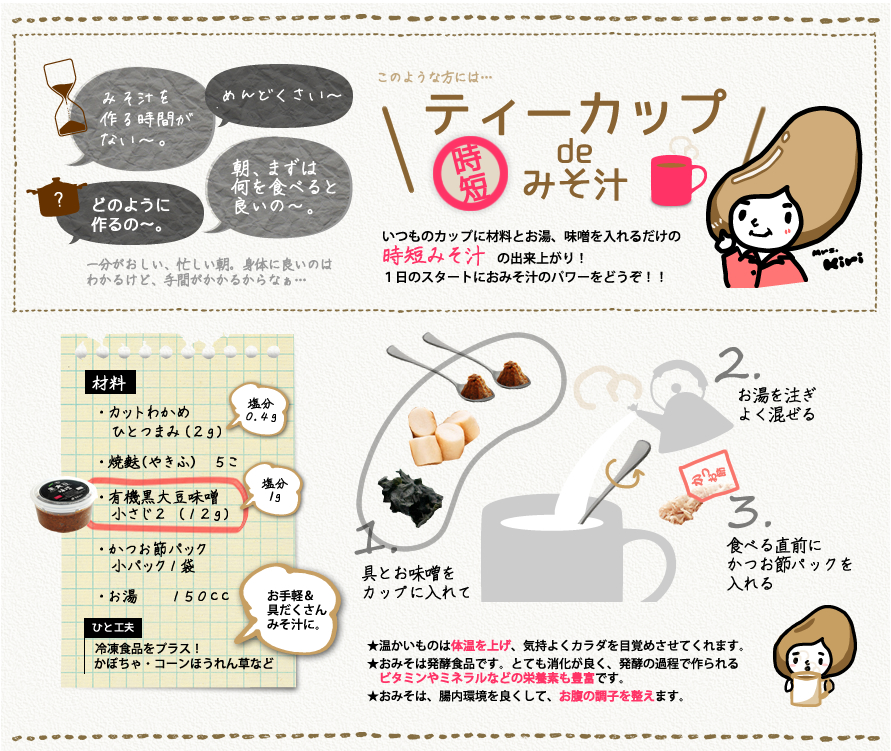

ティーカップdeみそ汁のすすめ

でも、やっぱり家族には健康な食事で一日をスタートしてもらいたい。 そんなお母さんに、管理栄養士キリさんがおすすめな一杯は、カップでいただくみそ汁です。

カップに、味噌と、具となる材料を入れ、お湯を注いでよく混ぜるだけ。簡単であっという間に出来上がるみそ汁です。

ポイントは食べる直前に鰹節を入れること。香りもよく出汁も出て本格味噌汁にひけを取らないできあがりです。

キリさんの一言メモ

朝、寝起きは体温が下がっていますので、温かいものは体温を上昇させて目がスッキリ。 お味噌汁をお奨めするのは、味噌に含まれる成分が身体にとってもよいからです。ビタミン、ミネラルなど栄養素が豊富でお腹の調子も整えてくれます。 喜右衛門のお味噌は、塩分を気にされている方にもお召し上がりいただきやすい減塩です。ぜひ日々の食事にお味噌をプラス!してみてください。

大豆のチカラ

さらに昨今は、大豆に含まれている「大豆イソフラボン」が注目を集めており、がんや骨粗しょう症の予防に効果を発揮します。

また、オリゴ糖も含まれており、腸内の善玉菌を増やして腸内環境を良くしてくれます。

黒豆は大豆の一種で、丹波の黒豆は大粒でしっかりとしていて、シワがなく、独特の甘みを持つ逸品です。

黒豆の特有の成分である「アントシアニン」は、種皮に含まれている色素成分で、抗酸化作用があります。